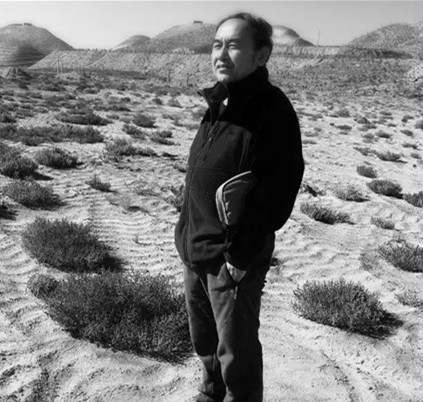

马步升:潜心书写陇东“文学”地理志

来源: 湖北作家网 发布时间: 2017-05-05 作者: 周新民

马步升:中国作家协会会员、散文委员会委员,甘肃省作家协会主席。现任甘肃省社科院文化研究所所长、天水分院院长、研究员。

长篇小说代表作:《女人狱》《青白盐》《一九五0年的婚事》《陇东断代史》《小收煞》

中短篇小说代表作:《老碗会》《马步升的小说》

散文集代表作:《一个人的边界》《天干地支》《陇上行》

学术论著代表作:《走西口》《河边说文》《兵戎战事》《西北男嫁女现象调查》《刀尖上的道德》

周新民:我觉得你是一位很特别的作家,既写小说、散文,还写文学评论,也出版过好几部学术著作。王蒙在八十年代提倡作家的学者化,我觉得你是很典型的学者型作家。你的这种特殊性的状况是怎么形成的呢?

马步升:可能和我的性情、经历有关。我是生在一九六三年嘛,上世纪七十年代开始接受文化教育。我们都知道,那是一个最不主张读书,也对读书行为打压最厉害的时代。但是我好像天生比较喜欢读书,我们家也有一个读书的传统,到我父亲这一代断了,我爷爷年轻时是一个比较喜欢读书的人。我最先接触到小说是小学四年级,不知道哪一个机构,给我们学校捐赠了一些小人书。我这个人天生不和人不抢东西,直到现在,这个东西只要还有别人喜欢,那就是你的,我不会跟你争的。当时,所有的书都摆放在一个台子上,封面有那个图画的书,都让小朋友们全抢走了,只剩下一本封面没有图画的书,书名是《矿山风云》。后来才知道,那是小说。当时我读得如痴如醉,至今还记得好多段落,我一直以为那是真实发生的事情,长大以后,明知那是小说,还时常有着打听书中那几个孩子下落的冲动。那时候,几乎所有的书籍,都是有问题的,总能和封、资、修沾上边儿。但是,我们有相当于地下读书圈的那么一个松散的群体,互相交换来看。比如你手头有书,借给我,只给一晚上时间,那么这一晚上就得想办法读完,我们住的又是大集体宿舍,就把那个被子包得死死的,留一个透气的缝儿,里面煤油灯点上,否则,老师发现亮光会来干涉的,会没收煤油灯的。到了深夜,老师和同屋睡了以后,被子的缝儿便可留大一些,点上煤油灯来看,一本子一本子的,因为要按时给人还,得讲信用,才能借来新的。所谓好借好还再借不难嘛。大多的书都是粗粗看一遍,小孩儿看书,主要看个热闹。那个时候,没有多少书,也没有太高档的书,按照现在来说,就是咱们经常说的“红色经典”,我从初中到高中,像咱们现在经常提起的那些作品,基本上都读过。

这些都是发生在初中、回乡期间和高中时期的事情。最后实在找不着别的书读的时候,还读过一些外国文学作品。高一的时候读过《复活》,还读过德国一个长篇小说,书名叫《臣仆》,作者忘了。再就是高尔基、法捷耶夫,还有很多中国古典小说,比如,除《西游记》之外的三大名著,还有说唐说岳等等。

周新民:你现在回过头想起来,这些阅读,红色经典的作品也好,还是外国的小说也好,对你后面文学创作带来哪样的一些帮助或者影响?

马步升:小孩读作品,它有一个基本倾向,就是不管这个作品艺术水平高低,内容如何,首先要好读,要热闹。如果说对我以后的文学创作有什么影响的话,我觉得,就是树立了一个对小说的基本观念:小说必须好看,尤其长篇小说必须要好看。

周新民:我觉得你的小说就很好看。

马步升:要好看,我觉得不好看就不叫长篇小说,在好看的前提下,让人能看下去的前提下,你给里面承载多么重大的思想,多么重大的意义,多么优美的文字都行,只怕你没有这些。但是有一个前提,就是要让人把这个书拿到手里,从头读到尾。你说你写得再好,人看不下去,不想看,作品的价值又怎么实现呢。所以,直到现在我一直坚持认为长篇小说必须要好看。我觉得小说首先还是要让人能够读得下去,而且好看并不影响你在语言上、思想上、艺术上,等等方面的追求,你有多高多大的追求,都不会受影响,什么都不会被影响,只怕你没有这些追求。

周新民:但是,对一名作家来讲,一般的情况下,在进行文学创作的同时,再写点评论,是比较常见的一种路数。但是,像你这样,出版过几部学术专著的作家,倒不很多见。

马步升:这个可能与我以后的工作经历有关。我上高中的时候没上全。初中毕业以后,我十二岁,回去断断续续劳动了三年。因为,我本身是农村来的,我是回乡青年。城市青年来农村叫下乡知识青年。回去在乡村呆了将近三年时间。需要说明的是,这三年中,身份是生产队社员,也不全是下地劳动,我的身体还没有长起来,又在山区,体力跟不上艰苦的劳动,还曾在一个乡村初中就读过大半年,而那大半年,有超过一半的时间还是劳动,帮助农民劳动,还有勤工俭学。非常艰苦的劳动,变相的,不挣工分不要任何报酬的苦役。这三年对我的影响特别大。当时是很痛苦。虽然以后的写作,有农村题材的,也有非农村题材的,但是,那种对人生的理解主要来自那三年。此前,虽然也是在很艰苦的农村生活,但是,毕竟是个小孩,毕竟是个局外人,没有承担生活的责任、家庭的责任。而这三年就不同了,你就是纯粹的农民。农民和学生的区别是什么呢?打个比方吧。我们那里是旱区,小麦在拔节抽穗的时候,最需要一场雨,天天看天上,盯着那一块儿云彩看,它就是给你汇聚不成雨水。原来是小孩,不管这事,大人的那种焦虑,是不会有的。成了纯粹的农民,该下雨时没有雨,就意味着今年得饿肚子。回乡期间,让人变得有了深度,对生活的理解也深了一些。不像原来,只要肚子不饿,家长不干涉,只知道混混沌沌疯玩。再一个从语言上来说,在我们那里,农村的成年人一般做事、说话不太回避小孩,但事实上,你还不是他们中的一份子,你还游离于他们之外,也就是说,你虽与他们生活在一起,却还没有进入他们的生活的核心区,了解的只是皮毛,当你真正变成了这个群体中之一员的时候,关陇地区那种民间语言的丰富性,尤其在骂人话中所体现的那种博大精深,那种变化无穷,真的让人叹为观止。

三中全会后,我正式重返学校,高一的第一学期只剩一半了。后来参加高考,只高出录取线七分。我读的是历史专业,本身喜欢读书,这下真的是在好好读书,也有读不完的书,算得上是夜以继日地读书。真是如饥似渴,见什么书都读,历史书,哲学书,文学书,每到假期,从历史系资料室和学校图书馆,都要借出几十本书,各种各样的书,假期完了,书也读完了。我记得一个寒假,我借了当时图书馆能找到的许多种晚晴小说,从《官场现形记》到《孽海花》,寒假结束,这些书都读完了,又有一个暑假,我搜罗了一大摞有关江湖社会的书籍,边读边抄录,这就是我以后写作江湖社会小说的资料来源。当然,读这些书籍时,还没有生出写小说的念头。现在回头看,当时读的很多古代典籍,对以后用处最大。机缘巧合,那年毕业时,学校决定在我们系选拔一名留校生,学习成绩为唯一标准。就这样,我留校了,我至今感恩当年的领导和老师,让我真切感到了公平的存在。

周新民:留校当老师?

马步升:留校以后本来是机关干部。我的岗位是宣传部的专职理论干事。在大学搞理论,那么你首先得懂点马列呀,所以,对马列著作,我还真是认真读过,有机会你可以看看,我当年学马列的笔记,一本子一本子还在呢。《资本论》没读懂,但是我真读过。为了把马克思主义理论搞清楚,黑格尔的,康德的,我还真好好的读了几年。读马列的同时,自修古典文学,也是边读边抄,从《诗经》开始,一本子一本子抄过来。我本身读过一些史学典籍,上大学的时候,“前四史”我都通读过,新旧《唐书》的人物传记部分,还有《左传》《尚书》《国语》《战国策》《资治通鉴》,这些也都读过。

周新民:我想问的是,你对这些历史著作的学习,包括马克思主义理论的钻研,对你后面的文学创作有哪一些影响?

马步升:历史学对我的文学创作影响特别大,我直到现在读历史书的时间肯定比读文学书的时间多。咱们中国有深厚的史学传统,很多历史著作本身就是文学作品,因为每一部正史里面,其实写得最精彩的部分就是人物传记,我读过二十四史人物传记中的大部分,有的读的细些,有的读的粗些。所以呢,这个可能对我影响比较大,尤其对我短篇影响比较大,我的许多短篇小说,其实遵循的就是史学上人物传记的写法。

周新民:一般认为,文学创作是需要感性思维,那么,文学评论和学术研究更多地是需要理性思维,一般认为,作家是长于感性思维,而理性思维偏弱一点。

马步升:我的情况,既与个人的性情有关,可能也有某种不得不然。我一直是一个业余作家,业余作家不能不管本职工作。我的写作始终与工作变化搅合在一起。从参加工作到现在,三十多年了,工作一直有变化,直到现在,始终都没有确定专业方向。加之,自己也从没有想着把自己禁锢在哪个专业中,想读什么书就读什么,对哪种文体有感觉,就写什么。在漫长的读书过程中,也经历过几次重要的变化。先是专修历史,后来,对哲学产生了兴趣,直到参加工作十年后,又到北京去专门进修了四年文学。从原来供职的学院出来后,还在另一学院给研究生上了几年小说理论课,最近十几年,职业又是地方文化研究。我们都知道,文化无所不包。这样的话,本身读书就比较杂,现在更杂了。还想继续自己的业余创作,就得适时调节自己。比如今天有点空,想写小说了,就得很快把自己的思维转换到写小说方面,今天想写散文了,就得很快把思维转换到散文方面,至于文学评论,或者别的什么学术任务,也同样,需要很快转换思维方式。

周新民:其实在我看来,你涉及的面很宽,包括评论、创作、研究,就是作为一个旁观者看来,这些东西最后都成为一种知识储备,在你的“陇东三部曲”里面都得到了非常好的表现。

马步升:确实如此。从上世纪90年代初,包括我的一些老师朋友警告我,说你要收缩战线,把目标集中一下。我也想收缩集中的,那样或许会单纯一些,也省劲一些。但是,实际情形做不到,我生活在现实社会中,我的工作性质就是这样,生存境遇就是这样,我没有能力改变。事实上,我自己感觉到,文学创作、学术研究、文学评论互相并不冲突,至少不是水火不容的关系。比如说我这段时间,你让我把精力集中在小说上,那么这半年三个月,可能我不写散文,不写学术论文,不做任何事情,小说照样也写不下去。当我写了一段时间的散文,思考了一段时间的学术问题,或别的问题,也许把一些写小说的感觉给勾出来了,最后,写小说成为一种理性的自觉。你刚说的“陇东三部曲”中,有些地方有学术论文痕迹,其实我是有意的。我觉得写长篇小说,需要学术知识做支撑。我觉得,目前,我国长篇小说创作的一大病症就是知识空载的问题。现在的作家知识储备普遍不够。举一个非常简单地例子。比如说,我和你以前互相都知道,这是第一次见面,你或我,请对方吃了一顿丰盛的饭,假如我们懂得做饭,懂得吃饭的话,就像《红楼梦》那样,吃的什么,丰盛到什么程度,怎么丰盛的,哪一道菜怎么做的,都会写得很清楚,让人感觉到真的很丰盛。在我们现在的作品中,遇到这样的情节,差不多都是一笔带过,别说怎么做了,连吃都不会吃,反正一句话,就是很丰盛,干巴巴地,没意思,没趣味。当下的长篇小说为什么普遍不耐读呢,就是与知识空载有关。知识空载这个说法,我不知道别人说过没有,我说的意思就是一种知识空载状态,一种知识缺席现象。

周新民:缺乏知识做支撑的小说看得很痛苦,很空洞,莫名其妙。

马步升:就是如此。咱们经常说的古典小说,包括西方小说,写的扎实的那些长篇小说,除了别的因素,一个重要的因素,就是在这些作品中,体现了作者丰富的知识,社会知识,历史知识,关于人的知识。记得毛姆在《人性的枷锁》中有一个情节,主人公路过一个建筑时,作者在这里洋洋洒洒写了大约一万字以上,几乎算得上一篇高质量的关于建筑美学的论文,重要的是,写的很生动有趣,这些文字也并非闲笔,而是闲而不闲,对刻画人物性格,作用重大。在我看来,一部优秀的长篇小说,就是作者独自建立的一个相当完整的知识系统,从对世界观人生观历史观的宏观思考和建构,到对人生日常经验的捕捉描摹和剪裁,无不体现着作者的知识观和知识储备状况。像《红楼梦》,若把二百多首诗词歌赋,把大量的药方、食谱去掉的话,我觉得那就是一部简单的言情小说。就是因为有了丰富的知识,把这些知识合理地分配于具体的情节和人物言行中,使得小说有了一种巨大的丰赡性,有了无尽的解读可能。反观我们现在的长篇小说,除了故事还是故事,而太阳底下并没有多少新鲜的故事,小说的部头虽然都不小,乃至越来越庞大,但更显得空洞,很不耐读。想想看,当代出了那么多长篇小说,我们也读了那么多,有几部作品我们是一字不漏读完的,读第二遍的作品又有几何?一个重要原因,就是和我所说的“知识空载”有关。

周新民:我觉得你说的很有道理。我在看“陇东三部曲”的时候,就注意到你的这些知识储备在作品中都得到了充分的表现。

马步升:我也是有意这么做。当《一九五0年的婚事》出版以后,我好像在博客上说过,我们现在的社会发展变化很快。发展快是好事情,但是我们在这个快的过程中把很多一些不该丢弃的东西都给一一丢弃了。也许再过几十年,以现在社会发展的速度和民间文化的流失程度,谁要想知道,在距今不远的时代,北方农村怎么说话,怎么生活,怎么骂人,那么你就得看我的《一九五0年的婚事》。就像谁要想知道明朝的南京人怎么说话,怎么生活,就得读《儒林外史》,要想知道清朝长三角的人怎么说话,怎么生活,就得读《海上花列传》。

周新民:在我看来,你就是把《一九五0年的婚事》当做陇东的方言志来写的。

马步升:其实你发现,有些地方写得有点过,我是有意的。我知道当下的小说不能这样写,但我还是这样写了,写不好,干脆往坏的写,反正我又不想讨谁的好。宁愿写出一部到处都是毛病,但却有些意思的小说,也不想写出看起来没有什么明显的毛病,却也没有什么明显的意思的小说。当时就这么个想法。小说出版后,有的学者指出,这部小说有这毛病,有那毛病。确实,这些毛病都是存在的。对于批评家,我一般都很尊重,他们有他们对作品的考量标准,有他们的思维方式,我也搞过一点文学批评,知道批评家和作者并非合谋关系。后来,有些批评家也知道我是故意这样写的,我自己也知道这是毛病。既然是毛病,索性让遮遮掩掩的小毛病,变成明火执仗的公然的大毛病,让毛病走向极致,把毛病进行到底。当时就是这样想的,也是这样写的。

周新民:“陇东三部曲”写了陇东的风物、民间信仰、语言。我们可以把“陇东三部曲”归结为对陇东的方志式的一种关照。你觉得这种写作的价值和意义在哪里?

马步升:我觉得这样的写作在文化学上更容易把握。世界上能够站得住脚的一些作品,像那些伟大的作品,它都是有它文化上、精神上的根据地的。咱们且不说福克纳的“邮票大小的故乡”,你看咱们的《红楼梦》,它有大观园,《金瓶梅》有德清码头。这些作品都写了大量的文化、民俗、风物。我以为,不论你叙述的故事是什么,里面的人物必须要有一个确切的发生地。我的小说正好找到了“陇东”。我是陇东人,我最熟悉的、最大的资源——精神资源、文化资源——就是“陇东”。从一个写作者的角度来讲,“陇东”对我来说无比重要,离开了“陇东”,也许也能写出东西,但是,心里会有一种不踏实感。

周新民:每个作家的文学创作都有自己的文化资源。那么,你的文学资源是什么?

马步升:我的文学创作的第一大资源应该是历史。我是历史专业出身,三十多年来,我读的最多的书是历史典籍,用情最多,用功最多的,还是历史。直到现在,我仍然把大量的时间和精力耗费在了读历史典籍和研究历史问题上。与先前不同的是,先前主要阅读成型的史学著作,现在,主要根据自己所关心的历史问题,搜罗该方面的历史资料。第二大资源是陇东。我离开陇东老家已经三十五年了,彻底离开陇东那片土地也十八年了。彻底离开后,很少回去。一个是父母都不在了,一个是想与故土保持一定的距离。这样,在写起故土来,可能更客观,更准确一些。我从小生活在民间的民间,底层的底层,独立生活以来,又对那片土地上的历史与现实,以及未来,有过充分的考察。我熟悉那里的一切,包括所有的最粗鄙的骂人话,没有我不知道的,而且,至今能够运用自如——如果我愿意的话。另外,我了解陇东,理解陇东,但我并不怎么热爱陇东,更不会在情感倾向上,在文化立场上,唯陇东马首是瞻。在这方面,我是理智的,是客观的,我始终是把陇东置于中华大文化,乃至人类文明的大格局下,进行审视的,该赞扬的我一定会倾情赞扬,该批评的我一定不遗余力。以前的作品是这样,以后还会继续。

周新民:如果具体从创作方法层面来讲,你的文学创作受传统文学的影响比较大。

马步升:从小说创作的角度讲,我的小说受史传传统的影响较大,再稍微具体一点儿,一部分小说是受传奇小说的影响比较大。散文受《古文观止》影响较大,我本身读的史学著作较多,《古文观止》我手抄过两遍,是拿毛笔抄的。

周新民:像你们这一代作家,因为我现在已经访谈了一二十位了,且不说余华、格非、苏童、洪峰、马原,等等,他们基本上是具有很强的先锋性或文学探索性,主动地去接受西方文学的影响。和他们相比,你显得比较另类。

马步升:其实我读的西方著作特别多,包括哲学著作、史学著作,还有文学著作。我读西方文史哲著作,不是为了从中学习或借鉴什么,恰恰相反,我是为了在我的文字中,极力排斥西方因素的干扰。要排斥一种东西,首先必须懂得他们,我想让我的文字更中国化一些,更纯粹一些。

周新民:《青白盐》还有一点先锋文学的特征的。

马步升:但是,从理性和感情上,我拒绝在我的作品中做那种表达。

周新民:为什么?

马步升:我也不知道,我自己都不清楚,我甚至没有开展那种表达的才能。刚才说过,我要排斥他们,估计这就是排斥的结果,情感上率先排斥,然后体现在具体的文学操持手段上。

周新民:那应该不是这回事儿,应该是有你自己的追求。

马步升:我感觉到,先锋文学那样的一种表达方式,表达不了中国人的感情。也许是我没有能力去用西方的表达方式来表达中国人生活、思想情感。

周新民:你这是谦虚,你还是读得不少。

马步升:要说阅读的话,我是读得非常多。莎士比亚的作品都有几种版本,我不知道读过多少遍。西方现代派小说读得更多,也很喜欢,说实话真的很喜欢。但是,我的文学作品拒绝运用西方文学的表达方式。如果有,哪怕有那么一点儿影子,我都要把它想办法剔除掉。

周新民:《青白盐》运用西方现代派小说的叙事方式很明显,尤其小说的开头。

马步升:这可能算是唯一的一个。当时就是头开不下去,纠结十年了,再也耗不起了,不得已,才把《百年孤独》的开头化用了一下。

周新民:对,那很明显,那也是中国八十年代先锋小说的一个非常常用的开头方式。

马步升:那可能是实在没办法了,我说我把那个小说耽搁了十年写不下去,就是找不到合适的开头。但是后面的《一九五0年的婚事》和《陇东断代史》,就非常明显地看到一种史传体的写法。

周新民:的确如此。史传的写法非常明显,对人物的音容笑貌的表现,场景的捕捉、铺陈,细节的表达,都非常明显。

下一篇:对话吱吱:相信爱情的女权主义者