杨庆祥 | 从效率叙事到公平叙事 ——由《钢的城》兼论改革文学的新变

来源: 发布时间: 2023-04-26 作者: 中国人民大学文学院 杨庆祥

一 工业题材与改革文学的“合题”

在中国当代文学写作谱系里,工业题材作品一直是一种独特的存在,相对于革命历史题材、农村题材和知识分子题材,它提供的经典作品或许稍少,但是却往往构成一个时期重要的写作现象,并能够引起广泛的社会关注。如“十七年”时期的《乘风破浪》《沸腾的群山》[1],1980年代的《乔厂长上任记》《沉重的翅膀》《新星》[2],1990年代后期的《大厂》《抉择》[3],等等,与之关联的概念“改革文学”“现实主义冲击波”等已然成为文学史上的专有名词。工业作为国民经济最重要的部门之一,以其作为写作的某一类“题材”,暗含了社会主义国家对工业这一生产体系、社会部门以及从业人员(管理者和产业工人)的想象和规划。在“十七年”的工业题材小说作品中,落实新生的社会主义国家对工业的改造和规划是其主要的意识形态指向;在1980年代的“改革文学”中,通过对旧有工业管理体制的“破”,“立”的是1980年代“走向现代化”的普遍愿景;在1990年代的“现实主义冲击波”这一写作潮流中,直面国企改革的阵痛,完成新一轮的产业升级、产业转型并建立现代性的企业管理机制,是书写的历史背景,与此同时,在这一改革过程中所暴露出来的下岗、失业、腐败、国有资产流失等问题也是书写的主要内容——虽然这些问题在现实政策的层面都得到了一定程度的解决,但是,它们在书写的层面还一直被延续,尤其是其负面遗产,甚至构成了一个小小的文学传统。比如在最近这些年的“东北书写”里,其实是以“子辈”的视角来重新反刍这一段历史,不过与1990年代的宏大叙事相比,这一批作品更重视个体的现实失落和精神创伤。如此说来,工业题材书写的一大特点在于其高度的“社会化”指向,作为写作的取景器,它可以最大限度地呈现国家、社会与个人在特殊历史场域中的运行,并能够呈现出丰富的情感结构和精神景观。

进入21世纪,题材的分类法不再被视作一种有效的描述方式,当代文学写作越来越呈现出一种碎片化、原子化的“无法归类”的倾向。但这并非意味着“题材”的势能已经完全消失,事实是,虽然“题材”不再被置于指认文学作品的中心位置,但它依然隐含在各色写作之中并发挥着一定的界定作用。在这个意义上,题材的意涵不是消失了,而是扩散了,我们可以在《中国在梁庄》《陌上》《宝水》等作品中辨认出农村题材,在《应物兄》《北鸢》等作品中辨认出知识分子题材,在《人世间》《长安》等作品中辨认出工业题材。[4]题材的后退、隐身和匿名暗示了一个时代文学认定标准的转化,文学不再被视作国民经济领域的直接延伸,而是需要经过复杂的转化(transform)过程,在这一过程中,社会问题被想象性地处理为故事、情节和冲突,价值立场被塑造为人物形象,审美被象征为结构和语言,如此才可以说,一部合格的文学作品诞生了。如果从这个角度看,在近些年的长篇小说写作中,罗日新的《钢的城》可以称之为一部典型之作。《钢的城》分上下部首发于《十月》杂志,后来由人民文学出版社出版55万字的单行本。[5]小说以大型钢铁企业湖北临钢钢铁公司的改革转型为主干故事,串联起1993年至2018年20多年间中国钢铁行业的发展演变历史,塑造了易国兴、祝大昌、俞钢、祝国祥等40多个人物形象,遍及企业领导者、普通产业工人、技术骨干、民营企业家、无业游民,等等。在该书封底有这样的介绍文字:“这是一本写中国工业的书,也是一本写中国改革者的书,更是一本写中国工人的书,字里行间都带着中国钢铁工业发展的印记,带着钢铁改革者骨子里的担当和情义,更带着一代代钢铁人心中如钢花般璀璨的未来畅想。”[6]——这段文字虽然稍微带有“营销”的嫌疑,但也概括出了部分事实,即借助对钢铁这一行业的全景式书写,罗日新的写作不仅回应了1980年代的改革文学,也回应了1990年代的“现实主义冲击波”。在这个意义上,这是一部带有总结意义的写作,“工业题材和改革文学”在此天然变成了一个合题,《钢的城》的写作由此具有了丰富的可读性:它一方面延续了1980年代以来改革以及改革文学面临的问题,另一方面又展示了作为总体意义上的“改革书写”——从主题类型学的角度看,可以认为“五四”以来中国绝大部分小说都是一种广义上的改革小说——在当下的症候和可能。

二 “危机”“效率”与“公平”

中国现代文学自肇始之初,就与危机叙事密切相关。无论是梁启超的《新中国未来记》还是鲁迅的《狂人日记》,对“老旧中国”的“危机感”是其写作的源动力之一,而对这一危机叙事的克服构成了中国现代文学的内在性装置,在这一装置下,其克服的低级阶段是“问题小说”,其克服的高级阶段则是“革命叙事”。“危机-克服危机-新的危机”不仅构成了小说叙事的主要模式,同时构成了文学史前后延续的谱系。可以说,危机叙事构成了中国现当代文学书写的重要传统之一。在1980年代以来的文学书写中,由于国内的矛盾已经是人民内部矛盾,一种介于“问题小说”和“革命叙事”之间的“改革叙事”应运而生。可以说,“改革叙事”是一种改良版的“革命叙事”,它一方面借鉴了“革命叙事”的浪漫传奇和典型人物的美学风格,另一方面又使对危机的克服至少在文本的范畴内可以获得自洽的解决。

当然,不同历史时期的改革叙事,其针对的危机以及克服危机的方式也各不相同。具体来说,在1980年代初期的改革叙事中,其针对的是“文革”造成的社会经济普遍瘫痪的危机,克服这一危机的办法是召唤一种“改革强人”,比如《乔厂长上任记》中的厂长乔光朴、《新星》中的县委书记李向南等,这些“改革强人”大刀阔斧推行改革,打破旧有管理模式,重新激活了企业和社会的活力。在1990年代的改革叙事中,其针对的主要是国有企业,尤其是大型国企资不抵债、经营不力、产业结构落后,无法适应世界市场竞争的危机,这与中国在1990年代努力争取加入世界贸易组织,试图加入全球产业链的政治经济诉求密切相关。克服这一危机当然也需要召唤具有现代管理经验的强大“个人”来推行改革,但是这些“个人”却很难成为“改革强人”,1990年代的改革叙事需要创造出一种新的克服危机的方法和逻辑。

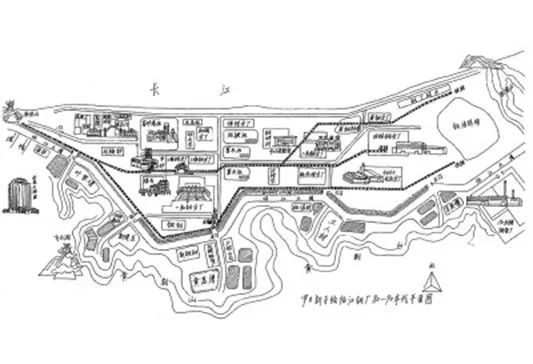

20世纪80-90年代临江钢厂平面图 罗日新手绘

罗日新的《钢的城》从1993年临钢的改革写起,有意思的是,虽然是写1990年代的改革故事,小说开篇却颇具1980年代特色:万人大企业临钢入不敷出,发不出工资,生产停滞,易国兴临危受命出任厂长。在宣布任命之前,易国兴轻车简从,一个人来到临钢深入基层,巡查暗访各生产车间,并火线处理了一批消极怠工的工人。这些情节与《乔厂长上任记》里面的很多细节形成了“互文”,难免会让读者产生疑问,这难道又是另一个乔光朴的故事?考虑到罗日新出生于1960年代,1980年代的改革小说可能是其青少年时期极为重要的读物,这种参考借鉴也在情理之中,但是这并非问题的关键。问题的关键是,虽然《钢的城》的开篇让我们有乱入1980年代的错觉,但很快我们就会发现,易国兴在《钢的城》里面并不是一个“全能型”且“完全正确”的改革者形象,这一点是他与乔光朴、李向南等人的本质区别。因为在研究者看来,乔光朴、李向南等人的“强人形象”中隐藏着另外一种专制和独断,并因此与他们要改革的对象沦为一体。[7]同时在文本的价值导向上,在乔光朴和李向南趋于“完美”的人设中,投射了叙述者过分的认同。而在《钢的城》里,易国兴虽然给人带来希望,却并非全知全能,相反,他有诸多人性的弱点:好大喜功,被下属蒙蔽,在临钢发展的重大决策上也出现了“放弃特钢炼普钢”的重大失误;他也缺乏乔光朴、李向南身上那种“克里斯马”(charisma)式人格魅力,在《乔厂长上任记》《新星》中,一众人物都被这种人格魅力所征服,即使是他们的反对派。在《钢的城》里,易国兴作为敢想敢干的改革派,确实也有一定的性格特点,但却远远没有达到“魅力超群”的地步。实际上,从易国兴到临钢推行改革开始,对他的怀疑、不信任和反对就没有停止过,比如刚开始减员下岗,就遭到了周厂长、鲁厂长等基层管理者的直接反对;又比如转炼普钢,撤掉钢研所,遭到了党委副书记冯为泰的反对;再比如要改建临钢的老大门,更是遭到了包括离退休老工人在内的普通职工的一致反对,最后只好不了了之。《钢的城》用了近27万字的篇幅写易国兴的“临钢改革”,但直到最后他败走麦城的时候,他的人格魅力反而有了一定程度的提升。如果将“乔光朴-易国兴”理解为一个改革者的家族谱系,我们会发现,易国兴的失败意味着1980年代式改革叙事模式的终结,强人式的改革只会走向事情的反面,而集体智慧、群策群力才能真正保证改革顺利完成。

1990年代国企改革的大背景是邓小平南方谈话推动的社会主义市场经济体制改革,在这一时期,除了危机叙事以外,另一种叙事被强化为主导型叙事,那就是“效率叙事”——这一叙事尤其建立在指认国有企业效率低下的基础之上,虽然一些学者对这一指认并不赞同:“在理念的层面,常常是一说国有企业就一定是所谓低效率,其实国企有很多并不是一直低效率的,有的过去还搞得很好。”[8]

“效率叙事”其来有自。自内而言,“效率叙事”实际上在社会主义中国草蛇灰线,延绵不绝,比如自1950年代即告开启的“五年计划”就是非常典型的效率叙事,不过在政治挂帅的特殊时期,“跑步进入共产主义”之类的宣传口号让社会主义的“效率叙事”丧失了其本来的严肃性。1990年代的“效率叙事”摆脱了政治的假大空而落实到具体的管理科学和计件绩效的层面,固然也指向现代化叙事的远景,但更多却是与当下的产量、销量、工资、奖金等现实利益挂钩。

《钢的城》以国企改革为主要故事内容,当然无法绕开“效率叙事”,实际上,易国兴的改革正是以“效率”为其方法和武器:“时移势易,现在是改革开放的年代,发展是硬道理。我们不砸烂铁饭碗,养懒汉,养娇子,那厂子只有死路一条”[9],为了达到“减员增效”的目的,易国兴大刀阔斧,临钢7万工人被下岗分流了近6万人!事实证明,这一效率改革确实让临钢一度起死回生。但《钢的城》最有深度的地方在于它意识到了这种单一的“效率叙事”所隐藏的负面效果:历史虚无和主体矮化。前者指的是“效率叙事”往往会斩断历史,宣布一切从当下开始;而主体矮化则指在“效率叙事”中所有人都变成了工具人,是效率实现其自我扩张的工具而不是目的。基于对这些“效率叙事”负面的纠正,《钢的城》提供了一种可以称之为“公平叙事”的叙事方式来制衡“效率叙事”。在小说中,冯为泰、祝大昌等钢厂的子弟、老工人是这一叙事伦理的主要代表力量。冯为泰、祝大昌等人一方面支持易国兴的改革,因为他们知道改革是大势所趋,不改革临钢就没有出路;但另一方面,他们希望在改革中尊重临钢的历史、尊重在临钢长期工作劳动的一线普通工人,比如在产品转型上反对全盘放弃临钢的拳头产品特型钢,在下岗分流上反对“一刀切”让大量工人下岗,而是希望分批分步走,给工人找更多出路。

可以说,《钢的城》的主要矛盾冲突其实就是“效率叙事”和“公平叙事”的冲突,这一冲突其实也是1990年代以来中国改革发展所内含的原问题,“这不是简单的要效益还是要公平的问题,更不是哪个重一点、哪个轻一点的问题。而是什么样的制度安排更能使普通工人不仅在经济上受益,在政治意义上也有参与权利,不论是直接的,还是间接的”[10]。《钢的城》以小说的方式将此问题予以了形象而具体的呈现。作为一个工人出身的作家,罗日新对工人阶级充满了深厚情谊,因此,“有公平的效率和有效率的公平”可能是他给出的答案,他把这个答案的实现寄托在工人阶级自己身上,并从马克思主义的“劳工理论”中找到了思想资源。在易国兴卸任临钢总经理之际,冯为泰的一番肺腑之言可以说是对“效率”与“公平”的辩证关系作了总结:“如果说你有问题,我倒感觉根源是心里只有效益,没有人。你把人当成了没有感情的数字,六万人,说下岗就下岗,也不想想这六万人下岗后怎么生活……可人都减了,企业还靠什么赚钱、靠什么发展?即便赚了钱,又有什么用呢?”[11]易国兴对此幡然醒悟,在德国休假期间,他专门去特里尔小城瞻仰了马克思的故居。《钢的城》在寻找来时路的同时,克服了“效率叙事”,并发展出了以“劳工神圣”为核心的人本主义改革叙事。

三 改革书写:南方、东北与中部

我在《九十年代:记忆、建构与反思》一文中曾将“九十年代文学”划分为两个部分:“一方面是在90年代的写作,比如陈忠实的《白鹿原》、贾平凹的《废都》、王朔的小说、王小波的杂文、张承志的散文等等。这些写作从不同的侧面传递出90年代的社会现实和生命意志,具有极强的现场感,另一方面是21世纪关于90年代的书写,也就是更年轻世代作家对90年代的书写。比如路内的长篇小说《雾行者》和周嘉宁的中篇小说《浪的景观》,这些小说的写作者同时具有亲历者和局外人的视角,这使得这些他们关于90年代的书写既有一种亲密感同时也有一种疏离感——这构成了一种富有张力的历史感觉。”[12]实际上,21世纪以来,站在新的历史节点书写“九十年代”的文学作品和影视作品已呈现喷涌之势,其中文学作品如《平原上的摩西》《茧》《雾行者》《血色莫扎特》《南货店》《浪的景观》[13],影视作品如《铁西区》《钢的琴》《周渔的火车》《二十四城记》[14],等等。这些作品组成了一个关于1990年代的形象学,在这一形象学中,以大型能源型城市的衰败和大型国有企业的改制最具有辨识度,其中,以王兵、张猛、双雪涛等为代表的“东北叙事”又最为典型。

《钢的城》完成于2018年,从写作时间上看属于“21世纪关于九十年代的书写”的后发作品;从文学地理的角度看,临钢位于湖北黄石,相对于山西和东北的北方区位,以及1990年代改革的排头兵深圳、珠海等地的南方区位,临钢属于中部区位。如此一来,我们可以发现关于1990年代的改革故事其实有三种叙事维度:第一是南方叙事,在这个叙事里,其主导是效率、成功、财富和走向世界;第二是北方叙事,尤其是东北叙事,其主导的是落后和走向消亡;第三则是中部叙事,其主导的就是我在上文中提到的“有公平的效率和有效率的公平”这样一种中间叙事。

如果我们引入一点比较的视野,将《钢的城》和另外一部影响甚大的电影《钢的琴》稍微比对分析,我们或许会对1990年代有更丰富的认知和理解。在《钢的琴》里,下岗工人陈桂林妻离子散,为了将女儿留在身边,他组织昔日的工友一起变废为宝,利用工厂里的废旧材料制造了一架不能弹奏的钢琴——可想而知,这一建构虽然带有强烈的主体能动性,却不能在现实层面完成其功能:既不能演奏,也无法改变命运。在这个意义上,“钢的琴”是一个幻想的象征物,与电影中那些烟囱、厂房、苏联音乐一样,代表的是在历史大势前的一种美学挣扎:“陈桂林为了给小元造一架钢琴,带着工友们回到铸造车间,开动车床,制作沙箱,使得工厂在工人自己的手中再次运转起来。作为个体被抛入历史的工人们从各自相似却又不同的命运中回到工厂,回到了集体之中。这个‘超真实’的故事透露了某些‘真实’的社会主义理想:生产不是为了榨取剩余价值,工人了解自己的生产工具、了解劳动过程、了解自己的产品,从共同的劳动中获得尊严。”[15]《钢的琴》里“超真实”的故事在《钢的城》里变成了“真实”的故事。在《钢的城》里,与“改革者”的故事并驾齐驱的,还有一群“下岗者”的故事。毛仁银、吴回芝、郑宏、叶老实、癞子等是这些下岗工人的代表,他们因为各种原因被下岗分流,经历过短暂的愤怒和失落之后,他们迅速行动起来展开“自救”。这一自救不是各自为政,而是继承了工厂“集体协作”的传统,他们成立新公司,寻找商业机会,一步步走出下岗的困境。更重要的是,虽然他们中有极个别者堕落变质了,但绝大部分人一直坚持着朴素的道德伦理和阶级情谊。《钢的城》里没有彻底的失败者也没有彻底的成功者:易国兴一度是“改革明星”,但离开临钢的时候灰头土脸,被送了“千古罪人”的花圈;祝大昌自己独立办厂,被视为民营企业的楷模,但因为管理不善,任人唯亲,陷入了民营企业“繁荣不过六七年”的怪圈;毛仁银、叶老实等是最基层的工人,他们的生活有过一地鸡毛的时候,但也总能渡过难关,绝境逢生。从《钢的琴》到《钢的城》,我们可以看到一个相互的镜像,如果说1990年代的改革史是一面镜子,它们其实就是镜子的两面,它们并不互相反对,而是紧密地纠缠在一起。对文学来说,将这些都记录书写下来,让历史展示历史本来的复杂、痛苦和丰富,可能是对历史最大的负责。

结语:恢复了的社会科学视野

可以非常明显地看出,对1990年代改革史的书写呈现出不同的风格类型。比如《铁西区》有一种冰冷的零度叙事风格;《钢的琴》《血色莫扎特》则带有黑色幽默的反讽;《雾行者》融合了刑侦、悬疑的元素。总体来看,越是晚近的作品,其现代主义风格越发明显,对历史的理解也越发“个人化”。在这种情况下,罗日新的《钢的城》算得上是一个“异类”,作为一个深受以《钢铁是怎样炼成的》[16]为代表的苏联文学以及1980年代改革文学影响的作家,他坚持用一种无区隔化的现实主义风格对1990年代改革史进行了一种“同一式”的描写,这当然使得《钢的城》在美学上显得非常传统,但也因此具有了可供“社会分析”的可能。我们知道,在中国现代文学史上,以茅盾为代表的“社会剖析派”在追问中国革命道路时借用了长篇小说的形式。这一写作传统在中国现当代文学史中反复出现,比如1940年代的《太阳照在桑干河上》、1950年代的《创业史》、1980年代的《新星》、1990年代的《平凡的世界》,等等。这一写作传统不仅仅是对“重大题材和重大主题”意识形态要求的直接回应,更重要的是,它已然构成了汉语长篇小说发展的内在性维度。就这一内在性维度而言,它要求作家不仅仅善于捕捉“重大题材和重大主题”,同时更需要拥有一种“社会科学”的视野和方法,将个人、时代进行综合审美转换。1990年代以来,由于世界范围内对“宏大叙事”的排斥,这一“社会剖析派”式的写作慢慢被边缘化,而“社会科学”的视野和方法也遭到了一定程度的屏蔽。失去了社会科学视野的写作路径和长篇小说的琐碎化、平面化、庸俗化之间构成了一定的因果关系。

近年来,以《人世间》《装台》等为代表的一批现实主义作品试图重新恢复这种“失去了的整体视野”,罗日新的《钢的城》的写作和出版也可以视作这一努力的一部分。概括来说,在现代工业门类中,钢铁产业一直是重中之重,钢产量是衡量国家现代化的重要指标。无论是1950年代大炼钢铁还是1990年代钢铁行业的整合重组,钢铁始终是中国现代化进程中的“重大题材”和“重大主题”。《钢的城》里的临钢公司“有百年历史,前身是晚清洋务运动中,总督张之洞主政湖北时兴建的汉阳铁厂……后来盛宣怀任经理时,合并了汉阳铁厂、大冶铁矿、萍乡煤矿,改为官督商办,成立了汉冶萍铁厂矿有限公司,是当时亚洲最大的钢铁联合企业……一九四九年之后,钢铁厂重新兴盛,位居中国八大特钢企业之首,有‘共和国工业摇篮’的美誉”[17]。对百年大型企业的改革书写,其实也是对中国百年现代化历史的经验总结,《钢的城》不仅仅写了工厂车间,也不仅仅是写了一个行业,而是通过钢铁这个行业勾连起了纵深的改革历史和广阔的社会内容,用小说中的话来总结就是:“我理解的社会主义国家,是发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享。”[18]就一部长篇小说而言,《钢的城》书写和回答大问题的努力具有启示性价值。

本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第4期